民事裁判で訴えられると、裁判所から訴状の送達を受けます。そのとき、答弁書の提出と期日への出頭しなさいという内容の書類が入っているとおもいます。

もし、原告の言い分に対して、いっさい反論しようがないという場合であっても、裁判所に出頭して、話し合いにより、「和解」という形で解決することにメリットがありますので、放置するのは得策ではありません。

また、弁護士を雇うお金もないし、平日に裁判所に出頭する余裕もないというときでも、裁判所に出頭することなく、和解をする手続きがあります。

和解のメリットとは

実際、単純な貸金訴訟の場合、被告は、単純に支払えないから払っていないという場合が多く、法的な反論が成り立たないことも多いのです。

もし、被告であるあなたが、答弁書も出さず、指定された期日に出頭もしなければ、裁判所も原告の請求どおりの判決を下さざるを得ません。その場合、元金を一括で返済し、なおかつ、利息や遅延損害金も支払えという判決になります。

もし、そのあとで、あなたが債権者に対して一部返済をしても、日々発生する利息に充当されるだけで、なかなか、元金が減らないという悪循環になります。

反論することがない場合でも、裁判所に出頭し「和解」をするにより、被告にもメリットのある解決をすることができます。たとえば、返済を約束する代わりに、利息や元金の一部をカットしてもらったり、月々の分割返済に応じてもらったりといったものです。

そして、本来、訴訟上の和解は、双方の当事者や代理人が期日に出席して行うのが通常ですが、以下のように、当事者が出席しないで和解を行う方法があります。

和解に代わる決定( 民事訴訟法275条の2 )

和解に代わる決定は、簡易裁判所の金銭請求に関する裁判に限定された手続きです。

被告が原告の請求を争わないときは、5年以内の分割支払を内容とする和解を、被告が出頭していないときでも、原告の意見を聞いて、裁判所が決定により、和解内容を定めることができます。

決定による和解内容は、書面で当事者に通知され、それから2週間異議の申し立てがなければ、和解が成立したのと同様の効果が発生します。

しかし、答弁書も提出せず、期日にも出頭しなければ、この手続きを行うことはできません。

もしあなたに届いた訴状が、簡易裁判所の民事裁判であるときには、答弁書を提出し、和解の希望があることを記載しましょう。

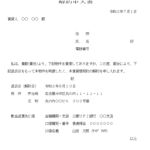

訴状に同封された書類の中には、答弁書の記入用紙があったと思います。そこに、和解の希望について記載する欄がありますね。ここに、5年以内に返済が完了する金額での分割弁済の希望を書いておけば、裁判所が和解に代わる決定をしてくれるかもしれません。

もちろん、原告の了承がなければ、この手続きはできませんが、簡易裁判所での民事裁判は、和解率が非常に高いのです。これは、簡易裁判所が、和解に対して積極的で、原告に対して、ある程度、和解に応じるよう説得してくれるためです。

受諾和解( 民事訴訟法264条 )

地裁の民事裁判、簡易裁判所でも金銭請求以外の場合には、和解に代わる決定はできませんが、受諾和解という手続きがあります。

これは、裁判所が遠方であるなどの理由で出席できない被告に対し、あらかじめ裁判所が和解条項案を送って確認してもらい、その内容で受諾するという書面が提出されている場合に、原告が期日に出頭して和解条項案に受諾したときは、和解が整ったものと見なすという制度です。

もし、地裁の裁判などの場合に、出頭できないものの、和解で解決することを希望する場合は、裁判所に電話で相談したり、和解の希望があることを記載した書面を提出するとよいでしょう。

地裁の民事裁判でも、第1回口頭弁論期日は、事前に答弁書を提出しておけば、出席しなくても良いことになっています。そのため、原告の請求を争う旨と、和解の希望がある旨、希望する和解案の内容を記載した答弁書を提出することで、裁判所が第1回期日に出頭した原告に対し、原告の意見を聞いて、和解の可能性があるようであれば、受諾和解の手続きを進めてくれるはずです。